Erste Hilfe im Schulalltag

Ob körperliche Verletzung oder seelische Krise – in der Schule zählt jeder Moment. Mit unserem Herzensprojekt setzen wir uns dafür ein, dass Erste Hilfe mehr ist als nur ein Pflaster: Wir stärken Handlungssicherheit, fördern Aufklärung und machen mentale und physische Gesundheit zum Thema – dort, wo es am wichtigsten ist.

Anlässlich der Woche der Wiederbelebung wollen wir mit euch diese Woche das Thema erste Hilfe in der Schule durchleuchten. Dabei werden wir nicht nur auf die Perspektive der Lehrkräfte eingehen, sondern auch die Bedürfnisse der Schüler*innen berücksichtigen. Schließlich geht 1. Hilfe uns alle an und ein Herz-Kreislaufstillstand nimmt keine Rücksicht auf die Umstände.

Hier ein paar Fakten zum Thema:

- Statistisch gesehen treten jährlich etwa 40.000 – 64.000 Fälle von plötzlichen Herzstillständen auf, die in das Reanimationsregister aufgenommen werden.

- Bereits nach wenigen Minuten können irreparable Schäden auftreten, die ein Überleben unwahrscheinlich machen

- Eine korrekt ausgeführte Laienreanimation kann die Überlebensrate verdoppeln bis verdreifachen.

Gerade in Hinblick auf diese Fakten ist es unverständlich, dass Lehramtsanwärter*innen noch immer von der Kostenübernahme durch die KUVB ausgenommen sind. Nicht nur die Gesundheit unserer Schüler*innen, sondern auch Kolleg*innen und dem sonstigen schulischen Personal sollte es erforderlich machen, dass alle Kolleg*innen adäquat ausgebildet sind. Mehr zu diesem Thema folgt am Freitag.

Neben täglichen „1. Hilfe Häppchen“, die dankenswerter Weise in Kooperation mit dem BRK Kreisverband Südfranken entstanden sind, wollen wir euch diese Woche auch ein paar Einblicke in den Aufbau eines Schulsanitätsdienst bieten und aufzeigen, wie man als Lehrkraft bereits Grundschulkinder zu fähigen Ersthelfer*innen machen kann. Schließlich sollen die Kinder in der Schule nicht nur Fakten lernen, sondern eine ganzheitliche Bildung unter dem Bildungsbegriff Kopf, Herz und Hand erfahren.

- Kopf: Mit dem nötigen Wissen über 1. Hilfe und das Absetzen eines Notrufs ausgestattet trauen sich die Kinder auch zu Hilfe zu leisten.

- Herz: Hilfsbereitschaft und Zivilcourage sind hohe Güter, auf die eine Gesellschaft nicht verzichten kann. Als Schulsanitäter kann dies praktisch geübt und gefördert werden.

- Hand: Die Schüler*innen erwerben die nötige Handlungskompetenz, um im Notfall wirkungsvolle 1. Hilfe zu leisten.

Wir freuen uns darauf euch diese Woche zu diesem Thema mitzunehmen und hoffen, dass sie gewinnbringend für euch sein wird. Neben der Homepage wird diese Themenwoche, wie gewohnt über Instagram bespielt. Also schaut gerne auch dort vorbei.

vgl. https://www.einlebenretten.de/fakten.html zuletzt eingesehen am 15.06.2025

Tipps für neue Erste Hilfe Beauftragte

Tipps für neue 1. Hilfe Beauftragte

Wie organisiere ich meine Aufgaben?

Du hast also in der 1. Lehrerkonferenz die Aufgabe des 1. Hilfe Beauftragten übernommen? Zunächst einmal „Danke!“, dass du dich für diese wichtige Aufgabe einsetzt. Nachdem ich dieses Amt seit einigen Jahren ausführe, nehme ich dich heute mit in meinen Jahresplan und gebe dir ein paar Tipps, wie du dir die Arbeit erleichtern kannst.

1. Jahresrundgang: Am Anfang des Schuljahres mache ich einen Rundgang und überprüfe die 1. Hilfe Kästen auf Vollständigkeit und ob das Material noch haltbar ist. An meiner Schule ist die Besonderheit, dass wir zusätzlich in jedem Klassenzimmer eine Tasche mit 1. Hilfematerial und eine Tasche für Ausflüge im Lehrerzimmer haben.

- Rechtlich gesehen braucht eine Schule einen großen Verbandskasten (DIN 13169) und einen kleinen Verbandskasten (DIN 13157), sowie weitere Verbandskästen an Orten mit erhöhter Gefährdung (z.B. Turnhalle, naturwissenschaftliche Unterrichtsräume, oder Werkräume etc.)

- Kosten für das erste Hilfe Material übernimmt der Sachaufwandsträger.

2. Das (ver-)brauchen wir wirklich: Ich bestelle nach meinem Rundgang die nötigen Materialien nach. Weil wir eine sehr kleine Schule sind übernehme ich es selbst, ich habe aber auch schon an Schulen gearbeitet, wo dies an die Gemeinde gemeldet und dort bestellt wurde.

- Tipp: Söhngen gibt als einziger mir bekannter Anbieter 20 Jahre Haltbarkeit an.

- Ich bestelle in der Regel einen Vorrat an Pflastern (Fachbegriff: Wundschnellverband) und einige Kälte-Sofortkompressen (für die Turnhalle), da diese eigentlich immer aufgebraucht werden – insbesondere wenn die Turnhalle auch von Sportvereinen genutzt wird – .

3. Verantwortung abgeben: Nach meinem 1. Rundgang und der Nachbestellung müssen alle Taschen und Koffer vollständig bestückt sein. Ab jetzt sind meine Kolleg*innen dran. Wenn sie etwas aus ihren Klassenzimmern aufbrauchen bekommen Sie Ersatzmaterial bei mir oder tragen es in die Liste der Turnhalle ein.

- Mir ist es lieber das Material bei mir im Klassenzimmer zu haben, damit ich einen Überblick habe, ob noch genug vorhanden ist.

- Auch meine Schulsanitäter müssen mir Meldung machen, wenn sie etwas verbraucht haben, um Nachschub zu bekommen.

(vgl. https://www.sichere-schule.de/erste-hilfe/erste-hilfe/sachliche-voraussetzungen zuletzt eingesehen am 15.06.2025)

Beantragung von 1. Hilfe Kursen

Wie beantrage ich einen 1. Hilfe Kurs?

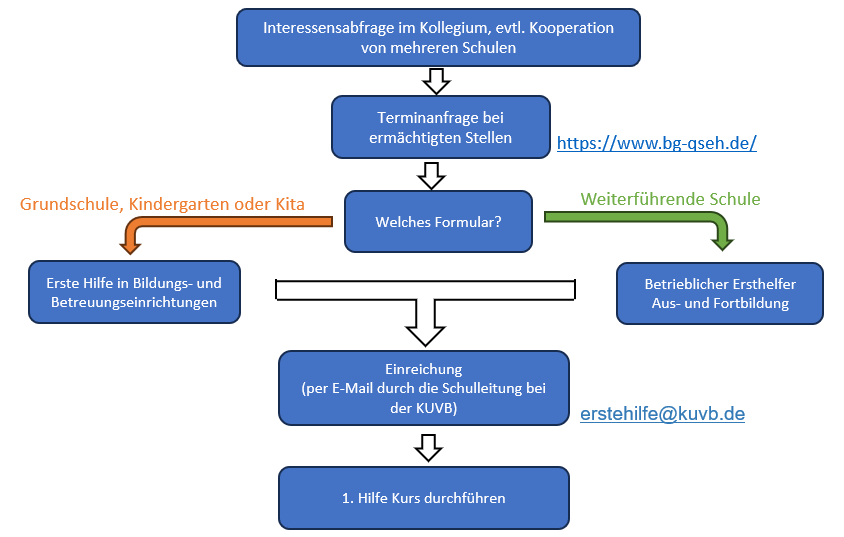

Am besten sollte für ein Lehrerkollegium alle 2 Jahre ein 1. Hilfekurs durchgeführt werden. Dafür ist die Schulleitung zuständig, dies wird aber in der Regel an den/die 1. Hilfe Beauftragte*n delegiert. Früher oder später kommt das also auch auf dich, als neue/n 1. Hilfe Beauftragte*n zu. Alle Infos dazu findest du auf der Seite der KUVB (https://kuvb.de/praevention/erste-hilfe/) Wir haben Sie dir aber in diesem Schaubild vereinfacht dargestellt.

Trau dich!

Erste Hilfe schon im Kindergarten? Trau dich!

Selbst viele Erwachsene fühlen sich in Notfallsituationen oft in ihrem Handeln gehemmt und gehen solchen Situationen lieber aus dem Weg. Sie haben meist Angst etwas falsch zu machen und mehr zu schaden als zu helfen. Wie kann es gelingen solche Hemmschwellen abzubauen? Mit einer frühzeitigen Heranführung an das Thema Erste Hilfe, am besten bereits im Kindesalter.

Kinder verfügen über eine wesentlich höhere Problembewältigungskapazität als wir ihnen oft zugestehen. Auch haben Kinder generell wenig Scheu davor zu helfen. So wurde in Beobachtungen festgestellt, dass Kinder bereits ab dem 18. Lebensmonat das Bedürfnis entwickeln, anderen zu helfen.

Warum im Vorkurs?

Der Vorkurs Deutsch240 soll Kinder mit Schwierigkeiten im Bereich der deutschen Sprache helfen ihre sprachlichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und sie somit dazu beitragen sie für die Schule „fit zu machen“. Dabei gibt es Anteile der Kita (1,5 Jahre vor der Einschulung) und Anteile der Schule (1 Jahr vor der Einschulung). Seit 2025 können Kinder, die im Sprachscreening Auffälligkeiten aufweisen zur Teilnahme an einem Vorkurs verpflichtet werden.

Da dadurch der Bedarf an Vorkursen deutlich gestiegen ist wollen wir euch dieses Material als Empfehlung an die Hand geben. Neben reichhaltigen Wortspeichern, die eine große Bandbreite an Wörtern des Alltagswortschatzes in allen Facetten und Wortarten anbieten, verfügt das Material auch über Stundenbilder mit anregenden Arbeitsstellungen und kindgerechten Themen. Außerdem werden wichtige Werte wie Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe und Selbstvertrauen grundgelegt.

So ist das Konzept aufgebaut:

- Es gibt 7 Themenkreise, die inhaltlich voneinander unabhängig sind.

- Dabei geht es immer um eine andere Art der Verletzung und wie diese zu behandeln ist.

- Auf der Homepage des BRK gibt es noch sehr viel Zusatzmaterial. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall!

(vgl. https://jrk-bayern.de/sites/default/files/media/paragraphs/01_trau-dich_arbeitshilfe.pdf; https://jrk-bayern.de/trau-dich zuletzt aufgerufen am 02.07.2025)

Der Juniorhelfer

Erste Hilfe in der Grundschule mit dem Juniorhelfer!

Jeder von uns kann plötzlich und unerwartet in eine Notfallsituation geraten oder diese beobachten. Jeder müsste also in der Lage sein Erstmaßnahmen zu ergreifen, um die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu überbrücken. Neben der moralischen und gesetzlichen Verpflichtung ist auch der folgende Umstand zu erwähnen: Viele Unfallopfer könnten noch leben, wenn ihnen

Trotzdem gehört Helfen nicht zu den Selbstverständnissen des Alltags, zumindest unter uns Erwachsenen. Jeder – auch Kinder im Grundschulalter – sind in der Lage, einfache Maßnahmen der ersten Hilfe durchzuführen. Dabei kann nicht nur den Mitschülern, sondern auch der eigenen Familie geholfen werden. Je besser die Kinder dabei vorbereitet werden, desto kompetenter können sie im Notfall reagieren.

Steht das im Lehrplan?

Erste Hilfe-Maßnahmen stehen ganz explizit in mehreren Bereichen des LehrplanPLUS für die Grundschule. Beispielsweise findet sich im HSU-Fachlehrplan 3/4 2.1. Körper und Gesundheit, dass die Kinder „die Bedeutung von Erster Hilfe beschreiben und einfache Erste-Hilfe-Maßnahmen beim Auftreten von leichten Verletzungen und Beschwerden anwenden sollen“. Auch die „PECH-Regel“ (Pause, Eis, Compression, Hochlagern) wird im Sport-Fachlehrplan 3/4 unter 1. Gesundheit und Fitness explizit genannt.

Erste Hilfe in der Grundschule ist also keine Kür, sondern eine Pflichtaufgabe.

So ist das Konzept aufgebaut:

- Es gibt 8 (+1) Themenkreise, die inhaltlich voneinander unabhängig sind.

- Dabei geht es immer um eine andere Art der Verletzung und wie diese zu behandeln ist.

- Alle Themenkreise sind aufwendig erklärt und die richtigen 1. Hilfe Maßnahmen für die Demonstration beschrieben.

- Auf der Homepage des BRK gibt es noch sehr viel Zusatzmaterial. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall!

(vgl. Prof. Dr. med. P. Sefrin https://jrk-bayern.de/sites/default/files/media/paragraphs/juniorhelfer_web.pdf zuletzt aufgerufen am 06.07.2025.; https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/grundschule/3/hsu zuletzt aufgerufen am 06.07.2025; https://jrk-bayern.de/juniorhelfer zuletzt aufgerufen am 06.07.2025)

So ist unser "Schulsanitätsdienst" entstanden

Alles begann mit einer Beschwerde…

Im Lehrerzimmer wurde sich beschwert, dass ein Großteil der Pausenaufsicht auf Pflasterkleben und Kühlakku ausgeben verwendet würde. Das war die Geburtsstunde unseres „Schulsanitätsdienstes“ in der Grundschule. Damals hatte ich eine 4. Klasse und beschloss das Thema „Erste Hilfe“ in HSU, parallel zur Verkehrserziehung zu bearbeiten. Ich schrieb den Eltern einen Brief, dass sie doch bitte die 1. Hilfe Taschen im Auto überprüfen und abgelaufene Exemplare mitgeben sollten und führten die Themenkreise des Juniorhelfers mit der Klasse durch.

Der nächste Schritt war es die Kolleg*innen zu überzeugen. Hierzu haben wir euch mein Argumentationsschema aus der damaligen Lehrerkonferenz hochgeladen. Besonders überzeugend fanden meine Kolleg*innen damals, dass mit einem geringen Aufwand ihre Belastung in den Pausen nachhaltig reduziert werden könnte. Auch, dass in der 3./4. Klasse trotzdem eine Leistungserhebung stattfinden kann und die Unterrichtsstunden für die Notenbildung nicht „verloren“ wären wurde sehr positiv aufgefasst. Als das Kultusministerium das Alltagskompetenzen-Projekt „Schule fürs Leben“ einführte, hatten wir mit unseren Schulsanitätern bereits eine Grundidee, die wir in dieses (z.B. durch die Einladung von Experten des BRK) einbauen konnten.

Seit dem ersten Durchlauf meiner damaligen Klasse haben sich die „Schulsanitäter*innen“ bei uns an der Schule etabliert. Sie kümmern sich um die verletzten Kinder und holen sich, im Bedarfsfall, Unterstützung. Auch dadurch ist unsere Schülerschaft stärker zusammengewachsen und die Konflikte auf unserem Pausenhof sind merklich zurückgegangen. Ich kontrolliere die ausgefüllten Protokolle als ihr Betreuer regelmäßig nach. Jedes Jahr bilden sie ihre Nachfolger*innen mit aus und werden dafür von der gesamten Schulfamilie bei ihrer Verabschiedung explizit geehrt.

Als ich vorletztes Schuljahr in die mobile Reserve geschickt wurde, hatte ich Sorge, dass damit der „Schulsanitätsdienst“ an meiner Schule wieder beendet würde. Allerdings wurde ich positiv überrascht. Durch die Arbeitserleichterung und den positiven Einfluss der Ersthelfer*innen auf die Schulgemeinschaft war mein, einstmals etwas skeptisches, Kollegium bereit das Projekt in meiner Abwesenheit weiterzuführen. Mittlerweile sind wir im 5. Schuljahr und unsere „Schulsanitäter*innen“ sind nicht mehr wegzudenken.

(vgl. https://www.km.bayern.de/lernen/inhalte/alltagskompetenz zuletzt aufgerufen am 06.07.2025)

Argumentationstipps für die Lehrerkonferenz

Positive Aspekte für die Schulfamilie

- Alltagskompetenzen werden geschult.

- Soziale Kompetenzen werden gefördert.

- Die Kinder gewinnen an Selbstvertrauen und Handlungskompetenz.

- Den Lehrkräften wird die Pausenaufsicht und die Dokumentation erleichtert

- Es ist wenig Arbeit für den/die Betreuer*in, vor allem wenn die Kopiervorlagen erarbeitet sind.

Konzeption: Was brauchen wir?

- Einen Schichtplan für unsere Ersthelfer*innen

- Zugang zu einem Verbandskasten oder einer 1. Hilfe Tasche

- Eine*n Betreuer*in, der die Einweisung in das Protokoll und die Koordination übernimmt

- Optional: Warnwesten, um auf dem Pausenhof erkannt zu werden

Wie wollen wir es aufziehen?

- Die 3. Klässler durchlaufen die Ausbildung (durch BRK oder besser, durch eine Lehrkraft) und hospitieren ab den Pfingstferien

- Abschließend gibt es eine Kontrolle (z.B. durch einen Leistungsnachweis), ob die Inhalte erfasst sind

- Anschließend werden Schüler*innen ausgewählt, die den Dienst übernehmen wollen

Wiederbelebungstraining in der Oberstufe

Rechtliche Grundlagen

Unabhängig vom Erste-Hilfe-Kurs sollen alle Schüler*innen ab Jahrgangsstufe 7/8 durch regelmäßige Wiederholung spezieller Module zum Thema Wiederbelebung das notwendige Zutrauen gewinnen, geeignete Maßnahmen im Notfall auch zu ergreifen (1). Auf der Seite des VSE-Bayern findet sich ein Curriculum zu der 1. Hilfe Ausbildung, welches auf der Seite des Jugendrotkreuz Bayern noch mit einer Arbeitshilfe (2) und Empfehlungen für geeignete Puppen erweitert ist (3).

Im Juniorhelfer PLUS, findet sich das Wiederbelebungstraining im Themenkreis 8 und ist nach dem Herzensretter-Konzept aufgebaut. (4)

Herzensretter

Der Herzensretter (Bronze, Silber und Gold) (5) ist die Konzeption, welche in den Modulen des VSE-Bayern zum Wiederbelebungstraining Einzug gefunden hat. Dabei wird die Wiederbelebung in 3 Stufen eingeteilt.

- Bronze: Wiederbelebung nur mit Drücken. Hier bietet sich z. B. der Lernslogan „Prüfen – Rufen – Drücken“ an.

- Silber: Wiederbelebung mit Drücken und Beatmen.

- Gold: Wiederbelebung zusätzlich mit AED (= Defibrillator).

So ist der Juniorhelfer PLUS aufgebaut

- Es gibt 9 Themenkreise, die inhaltlich voneinander unabhängig sind.

- Dabei geht es immer um eine andere Art der Verletzung und wie diese zu behandeln ist.

- Alle Themenkreise sind aufwendig erklärt und die richtigen 1. Hilfe Maßnahmen für die Demonstration beschrieben.

- Auf der Homepage des BRK gibt es noch sehr viel Zusatzmaterial. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall

((1) https://alp.dillingen.de/fileadmin/user_upload/Themen/VSE/01_VSE_ab_2019/15_Erste_Hilfe/KMS_-_Inkrafttreten_Bekanntmachung_Ausbildung_von_Schuelerinnen_und_Schuelern_in_Erster_Hilfe_a.pdf zuletzt aufgerufen am 07.07.2025

(2) https://jrk-bayern.de/sites/default/files/2022-10/herzensretter_-_bausteine_zum_training_der_wiederbelebung_web.pdf zuletzt aufgerufen am 07.07.2025

(3) vgl. https://jrk-bayern.de/wiederbelebung-bayern zuletzt aufgerufen am 07.07.2025

(4) https://www.grc-org.de/files/ArticleFiles/document/Herzensretter_Konzept.pdf zuletzt aufgerufen am 07.07.2025)

Erste Hilfe an der weiterführenden Schule

Rechtliche Grundlagen (1)

- Die Ausbildung in Erster Hilfe kann ausschließlich von Inhaber*innen eines gültigen Lehrscheins Erste Hilfe durchgeführt werden. Um die Aktualität der Ausbildung sicherzustellen, ist die Gültigkeit des Lehrscheines auf drei Jahre befristet. Der Lehrschein kann durch den Besuch eines Fortbildungskurses (gemäß DGUV Grundsatz 304-001 in der jeweils gültigen Fassung) bei einer ermächtigten Stelle um jeweils drei Jahre 4 verlängert werden.

- Langfristig soll jede allgemeinbildende weiterführende Schule bzw. jeder Mittelschulverbund über mindestens eine Lehrkraft mit gültigem Lehrschein Erste Hilfe verfügen.

- Alle Schüler*innen ab Jahrgangsstufe 7/8 muss die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs (Format 9 Unterrichtseinheiten, u.a. mit Thema Wiederbelebung) angeboten werden.

- Die erfolgreiche Teilnahme wird durch eine ermächtigte Stelle bescheinigt. 8Die Teilnahmebescheinigung entspricht dem in § 19 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV).

- Die Kosten für Material und Erstellung der Teilnahmebescheinigung sind im Bedarfsfall von den Erziehungsberechtigten zu tragen.

Schulsanitätsdienst

Es ist empfehlenswert jüngere Schüler*innen z.B. mit dem Juniorhelfer bzw. Juniorhelfer PLUS an den Schulsanitätsdienst heranzuführen und sie dann bei Mentoren aus dem aktiven Schulsanitätsdienst hospitieren zu lassen. Folgende rechtliche Grundlagen aus dem KMS V.8/BS4402.44/41/2 vom 23.06.2019 (17) gelten für Schulsanitätsdienste an weiterführenden Schulen:

- Jeder Schulsanitätsdienst wird durch eine Lehrkraft betreut, die den Schulsanitätsdienst leitet, die Arbeit der Schulsanitäter*innen und Schulsanitäter beaufsichtigt und Ansprechpartner*in für die Schulleitung ist.

- Diese Lehrkraft nimmt die Aufsichts- und Organisationspflicht wahr und genehmigt im Auftrag der Schulleitung die Aufnahme geeigneter Schüler*innen und in die Gruppe. In begründeten Fällen kann auch ein*e Schüler*in aus dem Schulsanitätsdienst entlassen werden.

- Der/die Betreuer*in sorgt für regelmäßige Treffen der Schulsanitäter*innen, in denen Dienstpläne, Termine zur Ausbildung und Weiterqualifizierung, Veranstaltungen etc. besprochen werden. Bei diesen Treffen handelt es sich um schulische Veranstaltungen

- Mitglieder des Schulsanitätsdienstes sollen im Notfall schnell vor Ort sein können,

- aber es soll so wenig Unterricht wie möglich ausfallen

- und vor allem soll die Teilnahme der Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter angekündigten Leistungserhebungen nicht beeinträchtigt werden

((1) vgl. https://alp.dillingen.de/fileadmin/user_upload/Themen/VSE/01_VSE_ab_2019/15_Erste_Hilfe/Ausbildung_SuS_Erste_Hilfe.pdf zuletzt aufgerufen am 07.07.2025)